人物

优秀校友|罗晖:激光陀螺技术研究方向的学术带头人

罗晖校友作为中国工程院院士、著名工程物理专家、激光陀螺研制领军人物—高伯龙教授的团队成员,参与了国产激光陀螺研制的过程,我们一起来听听他们的故事。

会议报告成了奠基之作

《环形激光讲义》,这个以单行本的形式发行的小册子,对于国内涉足激光陀螺研究的人来说并不陌生。1976年5月出版后,即成为国内所有激光陀螺研制单位开展工作的重要而基本的理论依据,至今仍然是从事激光陀螺基础研究不可缺少的文献资料。这个小册子的作者就是刚刚涉足这个领域不满两年的高伯龙。

1975年11月,中国计量科学研究院在长沙召开全国激光陀螺学术交流会,高伯龙当时因病没有出席,但会议遇到了如何继续研制的难题,国防科学技术大学激光教研室的同志建议让高伯龙发表意见,于是他就在医护人员的保护下,去做了半天报告,会上向推荐了某型激光陀螺的方案,引起与会人员的极大兴趣。会后,全体人员又来到学校与高伯龙交流了半天。

到了1976年1月,中国计量科学研究院再次邀请高伯龙给上次开会的全体人员做报告,6天的会议,他做了4天的报告,让参加会议的人员都非常的解渴。最后在大家的提议下,高伯龙把报告的讲稿补充整理,由中国计量科学研究院出版发行了出来。这本《环形激光讲义》在国内的影响特别大,对激光陀螺的研究指明了基本的理论方向,成了当时我国激光陀螺研究的奠基之作。

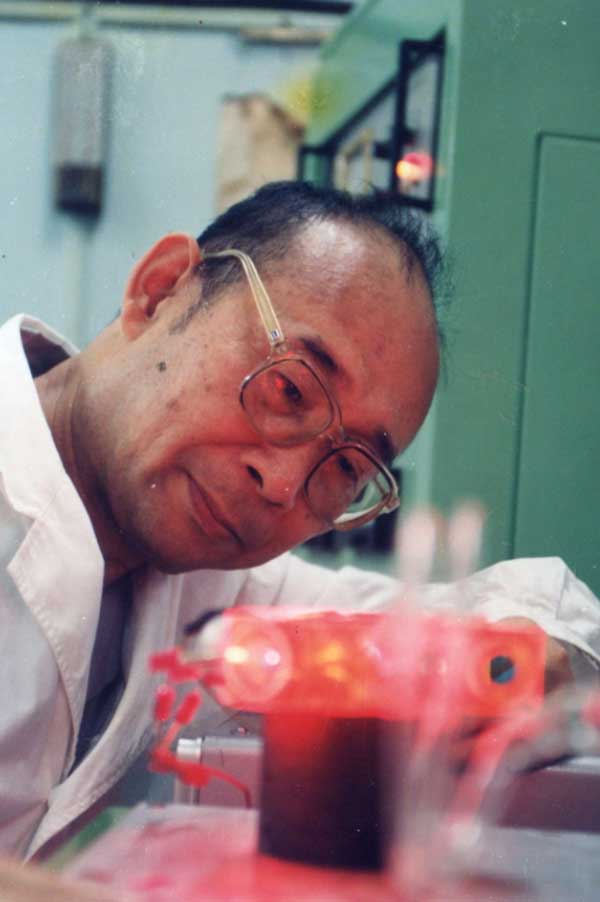

在国防科技大学,有一位耄耋之年的老人,坚持每天到办公室进行科研工作,他就是高伯龙,应用物理系教授,中国工程院院士。

在国防科技大学,提到高伯龙,大家都会想到他研发的激光陀螺。激光陀螺能使飞机、舰艇等保持正确航向,引导火箭完成使命任务。

激光陀螺作为一个世界性难题,其研制工作在我国曾几经沉浮。20世纪60年代开始,全国十几家单位投入力量研制,因为当时我国的工艺水平比较落后,无法达到研制要求,十几家单位最终都放弃了。高伯龙说:“就因为别人都下马了,所以我们一定要坚持下去,否则中国的这一国防关键技术就会夭折。”

由于经费有限,激光陀螺的实验室是由旧食堂改造的,狭小破旧。由于激光器检测要求严格,实验室要封闭,夏天酷热难当,高伯龙和团队成员的身上都长满了痱子。

实验室虽然条件简陋,但高伯龙却把这里当成了自己第二个家,在研制工作最艰难的时期,他每天在实验室都超过15个小时,几乎每一个春节都是在实验室里度过的。激光陀螺团队成员平均每年加班1500小时,多的超过2000小时,一年干两年的活。

高伯龙患有哮喘病,疲劳时经常发作。和高伯龙合作了38年的高级工程师丁金星对此记忆犹新:“每个月可能都要出那么两三次这样的。很吓人的!他一发病,喘不了气了,就躺那里,坐在椅子上,哈,哈,就喘气,喘不过来。我就赶快弄杯水,喝杯水吧,可能能化解一下。过半个小时左右,慢慢就,哎呀,好了,好了。喘过气来,咱们继续干,就继续干,就做实验。”

高伯龙带领创新团队30年磨一剑。1994年我国第一个激光陀螺通过国家鉴定,使中国成为第四个掌握这一技术的国家。国人称赞“长民族志气,提民族信心”。

近年来,国防科技大学自主创新团队科研人员,攻克了一系列核心关键技术,取得了一系列自主创新成果,一批批“世界第一”“中国第一”横空出世。

在上世纪70年代末、80年代初,我国激光陀螺的研究还处于起步阶段,其腔体的机械加工显得尤为重要。但是在那个时候,国内机械加工的水平有限,同时因为经费也有限,根本没有条件购买高精度的机械加工设备。但仅凭普通的钻床和铣床,又无法满足激光陀螺对光学谐振腔较高的几何尺寸要求。

激光陀螺创新团队虽然是国内开展此项研究最早的单位,但在当时也没有高精度机床。当时用的是小型机床,没有准确可靠的定位装置,钻孔的位置精度往往依靠人工划线,需要操作人员的丰富经验作保证。所以这种钻床难以实现高精度的钻孔,很难加工出合格的激光陀螺腔体。腔体的机械加工问题不能解决,激光陀螺的研制也就无从谈起,研究工作陷入了僵局。俗话说,“巧妇难为无米之炊”,要在没有高精度机械加工设备的情况下,打造出合格的腔体,似乎是一个不可能完成的任务。

面对这一难题,团队成员没有退缩,他们说,没钱买“好剑”,我们就把手里的“钝剑”磨利!他们主动充当起了“磨刀石”,充分发挥主观能动性,对原有钻床的结构和工作台进行改造并自行设计配套的数控装置,从而将其用于激光陀螺腔体机械加工。

磨剑的过程是复杂而又曲折的,改进设备的每一步进展都必定需要千百次的反复试验,才能达到理想的效果。在一个个困难面前,团队成员总能创造性地找到突破口。激光陀螺创新团队就是凭借着这份“勇为无米之炊”的责任担当,完成了对钻床的数控技术改造,显著提高了加工精度、加工效率和成品率,解决了激光陀螺机械加工批量化生产的难题。

1978年,激光陀螺创新团队研制成功了我国第一代实验样机。但团队负责人高伯龙清醒地认识到,这只是万里长征的第一步,工程化的道路上还有许多技术和工艺问题摆在面前,必须一一克服。其中,最大的瓶颈就是低损耗的反射镜片,它直接决定了激光器的性能。而我国的工艺水平又比较落后,要突破这道难关,谈何容易?

不出所料,环形激光器的工程化,就被卡在镀膜问题上。望着一片片报废的膜片,回想起多少个日日夜夜和辛劳的汗水,一些人产生了悲观情绪,向高伯龙说:“工艺上不去,我们干也白干,还是早早收场算了。”

高伯龙也意识到研制工作的确面临很大的困难,但他绝不轻言放弃。要解决镀膜问题,首先要从理论上完成膜系设计。只有知道了“为什么”、“是什么”,才能更好的解决“怎么做”的问题。

于是,高伯龙带领团队开始进行膜系设计的攻关。当时没有薄膜光学方面的现成资料可以借鉴,高伯龙就从最基础的麦克斯韦方程组出发,针对环形激光器对薄膜的各种需求,开始了具体膜系的计算和分析。膜系设计中涉及到诸多复杂的数学推导和计算,当时国内计算机技术还不是还普及。高伯龙凭借着自己深厚的数学物理基础和巧妙的设计思想,自学程序设计语言,自己动手变成,圆满完成了膜系设计工作。

为彻底解决这一问题,激光陀螺创新团队毅然决定投入优势力量进行攻关,从两方面入手:一是对现有工艺进行深入研究和剖析,找出影响生产效率和成品率的主要因素,并针对这些因素开展深入系统研究,提出切实可行的方案;二是对高精密光学加工技术进行全面调研,了解超光滑表面加工现状和发展趋势,重点掌握近些年来出现的新方法、新技术。在艰难曲折的攻坚过程中,团队成员夜以继日工作,最终探索出多套高效、切实可行的工艺技术方案。团队人员把电脑从书桌前搬到机床前,从办公室搬到加工间,沉下心来搞研究。金教授原本从事光学理论研究,毅然舍弃专业所学,来到加工生产第一线,从普通工艺入手、拜一线工人为师,潜心研究十余年。工程师李晓红长期在一线工作,基于对传统工艺的认识和研究,加班加点动手验证,为工艺改进和技术创新献计献策。

全体人员潜心研究、集思广益、团结协作,最终将超光滑表面加工技术问题完美解决,不仅解决了批量化生产问题,而且所加工出的光学表面质量远优于传统工艺。激光陀螺研究团队的科技工作者继往开来,依靠创新创造出了自己的辉煌,他们用自己粗糙的大手“抚摸”光学世界,为人类了解和利用激光探索道路。

除了推迟的午餐外,高伯龙院士的另类故事还有很多,都被大家津津乐道。

高院士的衣服很少,多少年都看到他穿在身上的就那么几套衣服。人们说长沙的天气只有冬夏两季,高院士在秋冬不太冷时,就裹上了一套棉大衣,到了春天暖和了,还“舍不得”脱下来。熟悉高院士的人都知道原因,一是老是换衣服穿耽误时间,但更重要的原因是高院士患有严重的哮喘。对冷空气特别敏感,一犯病特别恐怖,喘气就喘不起来。

再一个就是他那干起工作来是“拼命三郎”,在早些时候,夏天没有风扇、空调,他就穿件背心,一身是汗的反复做实验,搞研究,冬天就裹着大衣守在实验机器旁,就这样扎在一个项目里三十多年,这在学校乃至全国都是少有的。

长沙的夏天有些闷热,35度以上的高温是常有的事情,午间休息避暑是大多数长沙人的生活习惯。学校的夏季作息时间表上也清楚的写着下午15:00上班。而在激光陀螺研究所的门口,却张贴者这样一张不同寻常的作息时间表:下午上班时间是13:30。

14:00,艳阳高照,大多数人安心午睡的时刻,激光陀螺研究所各个实验室里却热闹非凡:机械加工实验室里机床在正常运转,团队成员在观察实验结果,研究改进工艺;光学加工实验室里磨床在有规律的运行,总有几个穿着军装的人在连续观察、监控和调试实验参数,把握微妙的变化,洞悉微观世界,捧着盒饭盯仪表是常有的事情;电路实验室,也有不少人在加班加点忙于电路板的设计和制作。

激光陀螺技术创新团队常年奋斗在研制生产一线,他们每天都是如此忙碌,只为满足国家和军队的迫切需要。他们的科研任务实在是太繁忙了,加班加点、争分夺秒已经成为团队的习惯,怪不得有人称呼他们为“陀螺人”,不光研制激光陀螺,自身也像陀螺一样转个不停。

1992年以前,学校激光陀螺研究室一直处于经费紧张的状态,正是因为研制经费不多,高伯龙院士对经费的使用是慎之又慎。

当时,条件比较简陋,高院士带领课题组,把旧食堂改造成环形激光器的实验室,狭小破旧。由于激光器检测要求严格,实验室要封闭,夏天酷热难当,高伯龙和团队成员的身上都长满了痱子。

实验室虽然条件简陋,但高院士他们却把这里当成了自己第二个家,在研制工作最艰难的时期,他每天在实验室都超过15个小时,几乎每一个春节都是在实验室里度过的。环形激光器的团队成员平均每年加班1500小时,多的超过2000小时,一年干两年的活儿。实验室是由一间旧食堂改造的,没有空调还必须封闭,一到夏天,就成了“大闷罐”。高院士光着膀子,挥汗如雨,带着团队通宵达旦地干,一年干3年的工作量,双脚经常肿得连袜子都脱不下。

2011年6月,地方大学毕业的曲博士来到激光陀螺研究所报到。跟想象的不一样,这里既没有欢迎仪式,也没有寒暄客套。面试和介绍环节都在实验室里自然开始,给他一种既耳目一新又踏实苦干的感觉。一位教授在大型转台前忙碌完,放下手中的实验工具直接用沾有机油的手拿起曲博士的简历看了起来,不时问一些学术问题。来到另一位教授的办公室,桌子上满满的摆放着仪器设备,一看竟分不出是办公室还是实验室,谈话一开始,教授就说:“我们这儿就是这样的,你可要有思想准备啊”。这严谨务实的作风深深的吸引了曲博士。

第二天,曲博士就“入乡随俗”,加入到了科研一线。他先是被分配到总成实验室,从装盒、旋螺钉、涂胶密封等小事做起,后来又负责激光陀螺测试、信号检测。“工程无小事!”这些看似琐碎的环节,都是激光陀螺研制生产不可或缺的。在这里工作半年后,曲博士掌握了激光陀螺的整体结构和工作原理,更加深了对工程技术的深刻认识。下半年,他又加入到激光陀螺镀膜实验室,开始了学习镀膜工艺,从真空技术到材料科学再到薄膜光学,每个学科都涉及到了,每个工艺环节都反复细致的摸索,年轻的曲博士快速成长了起来。

(图文由国防科技大学提供)